-

Análise Quinzenal

Análise Quinzenal

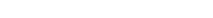

A CELAC e os obstáculos para a integração latino-americana

Lenira Oliveira

“Essas importantes reuniões de presidentes são chamadas de 'Cúpulas', mas as cúpulas não existiriam sem as montanhas, e as montanhas são nosso povo, que não pode ficar alheio às respostas que são construídas para enfrentar os desafios que enfrentamos hoje como região e como humanidade. Causas que, mais do que nunca, precisam de esforços coletivos”. (Mujica, tradução livre de carta enviada à líderes latino-americanos em ocasião da IX Cúpula da CELAC, 2025)

No dia 9 de abril de 2025, ocorreu a 9a Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), realizada em Honduras, cujo tema foi “compromisso com a paz, o diálogo e a unidade latino-americana e caribenha”. Nessa reunião, foram discutidos temas prioritários para a organização, como a integração regional, o combate às mudanças climáticas, a segurança alimentar e uma possível candidatura unificada da região para o cargo de secretário-geral da Organização das Nações Unidas (Agência Gov, 2025).

Uma das principais controvérsias envolvendo o encontro de líderes da região foi o fato da declaração emitida em ocasião da Cúpula ter sido adotada por “consenso suficiente”, após ser objetada pelas delegações da Argentina, da Nicarágua e do Paraguai, “por diferentes razões” (MRE, 2025). A partir disso, a presente análise buscará investigar os principais desafios que impedem a CELAC de avançar em uma integração efetiva da região. Esse esforço será empreendido em diálogo com a carta enviada pelo ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica (in memoriam), aos presidentes Xiomara Castro (Honduras), Gustavo Petro (Colômbia) e Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) na ocasião da IX Cúpula da CELAC (nodal, 2025).

CELAC: entre a retórica e a prática

“Não é necessário criar novas instituições, já temos as necessárias para trabalhar e mostrar ao nosso povo que o esforço conjunto entre nossos países melhora suas vidas. [...] temos a capacidade e as ferramentas para avançar, precisamos da vontade política para tornar isso um processo e não apenas retórica”. (Mujica, 2025)

A CELAC foi criada na chamada “Cúpula da Unidade”, realizada no México, em fevereiro de 2010, com o objetivo de ser um mecanismo de concertação política para promover a integração regional (Gomes, 2013). O Plano de Ação de Caracas 2012 apresentou os principais temas a serem tratados no âmbito dessa comunidade, dos quais se destacam: complementaridade e cooperação entre os mecanismos regionais e subregionais de integração; energia; infraestrutura; meio ambiente; migração; desenvolvimento social e erradicação da fome e da pobreza; dentre outros (Plan de Acción de Caracas 2012, 2012).

Desse modo, ela se propõe a ser um espaço de convergência de distintas perspectivas em relação às agendas compartilhadas pelos países latino-americanos e caribenhos. Esse mecanismo assumiu como lema a “unidade na diversidade”, ao passo que propõe justamente formar um quadro comum para cooperação e para consulta entre os países da região (Espinoza; Quiliconi, 2016, p. 28), tomando a forma de uma “diplomacia de cúpulas” com um enfoque na figura presidencial (Sanahuja, 2014).

Nesse cenário, cabe destacar que nos seus primeiros anos de funcionamento, a CELAC foi capaz de gerar consensos em questões de interesse dos países da região naquela época, como a questão das drogas, da migração, da fome e da pobreza etc. (Governo Federal, 2024). No entanto, após alguns anos de sua criação, ela foi enfraquecida devido ao desengajamento dos países da região em dialogar efetivamente neste foro. Alguns fatores, como a falta de institucionalidade da CELAC e a fragmentação política na região, podem ajudar a compreender esse processo de esgotamento.

Os desafios estruturais para a integração regional

“Não basta nos unirmos, devemos caminhar juntos e, se às vezes isso não for possível, as portas devem estar abertas para sair e retornar quando possível. Devemos ser capazes de construir um consenso progressivo que não nos paralise e que permita àqueles que estão em condições de avançar e depois agregar aqueles que decidirem fazê-lo”. (Mujica, 2025)

A CELAC se trata de um mecanismo de concertação e de cooperação política não institucionalizado, visto que ela não possui um tratado constitutivo nem se constitui como uma organização internacional (Sanahuja, 2014, p. 96). Apesar desse formato apresentar algumas vantagens, como não impor nenhuma limitação à soberania dos Estados da região, ele também é colocado à prova, sobretudo em momentos em que existem posições políticas e ideológicas tão divergentes entre os chefes de Estado. Exemplos desse fenômeno são a postura mais conservadora adotada pelo governo da Argentina e do Paraguai em assuntos relacionados a gênero e ao tom da resposta às medidas comerciais impostas pelo governo Trump aos países latino-americanos na declaração da IX Cúpula da CELAC.

A contestação dessa declaração por três governos é representativa do impasse existente dentro desse concerto, o que impede o consenso entre os Estados, afetando assim a concertação política entre os países da região e a efetiva integração regional. A Argentina, por exemplo, contestou o trecho da declaração que rechaça as tarifas impostas pelo governo Trump a diversos países, incluindo os integrantes da própria CELAC (PODER360, 2025). Além desse ponto, o governo argentino, juntamente com o paraguaio, contestou trechos que faziam referência a questões de gênero, refletindo a política conservadora desses dois governos, o que acaba levando ao afastamento deles em relação aos demais e implicando na fragmentação da CELAC.

Nesse contexto, portanto, a heterogeneidade característica dos países latino-americanos e do Caribe, torna-se um desafio para que esse mecanismo de concertação política seja capaz de encontrar ao menos um denominador comum (Sanahuja, 2014), isto é, uma postura que represente os desejos e anseios dessas populações. Como disse Mujica em sua carta, já existem mecanismos suficientes para avançar neste sentido, apenas falta vontade política para que o processo de integração seja uma realidade. E, de fato, esse é um grande entrave dos mecanismos de integração e de concertação política da região, haja vista que mudanças nas posições políticas dos governos levam ao afastamento deles desses fóruns – como foi o caso da suspensão da participação do Brasil da CELAC durante o governo Bolsonaro (DW, 2020) –, o que causa o enfraquecimento desses mecanismos.

Considerações finais

“Hoje, as grandes decisões que movem o mundo são tomadas em outro lugar, longe de nossa mesa. É necessário criar proximidade em nossa região para fazer com que nossa voz seja ouvida em nível internacional. [...] A integração regional é uma meta. O caminho, que transcende os governos e até nós mesmos, deve ser a proliferação de projetos concretos viáveis de cooperação na região, para colocar em prática a solidariedade regional”. (Mujica, 2025)

Tendo em vista os acontecimentos recentes do cenário internacional, como a imposição de tarifas pelo governo Trump, e seus impactos nos Estados latino-americanos e caribenhos, torna-se clara a necessidade de diálogos e de entendimentos políticos entre os governos da região para que se possa encontrar meios de responder conjuntamente a esses desafios. Nesse sentido, a CELAC foi criada para ser um espaço capaz de abrigar essas discussões, assim como para atender às necessidades e aos anseios compartilhados pelos indivíduos que vivem na região e enfrentam problemas comuns.

Apesar de suas fragilidades, esse mecanismo juntamente com outras organizações regionais existentes devem trabalhar em conjunto na construção de laços mais consistentes rumo a uma efetiva integração regional. Mesmo que não existam consensos entre as partes, é necessário haver o mínimo de diálogo para que se possam encontrar soluções benéficas para os envolvidos, a fim de seja possível, como disse Mujica, fomentar a solidariedade entre os países e os povos da região.

Referências

Brasil suspende participação na Celac. DW, 16 jan. 2020. Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/brasil-suspende-participa%C3%A7%C3%A3o-na-celac/a-52024798. Acesso em: 21 abr. 2024.

Em Honduras, Lula participa da Celac e discute integração regional e segurança alimentar. Agência Gov, 9 abr. 2025. Disponível em: https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202504/em-honduras-lula-participa-da-celac-e-discute-temas-como-integracao-regional-e-seguranca-alimentar. Acesso em: 18 abr. 2024.

Celac racha e solta comunicado sem Argentina, Nicarágua e Paraguai. Poder360, 10 abr. 2025. Disponível em: https://www.poder360.com.br/poder-internacional/celac-racha-e-solta-comunicado-sem-argentina-nicaragua-e-paraguai/. Acesso em: 19 abr. 2025.

GOMES, Nancy. A Comunidade dos Estados Latino-Americanos. 2013. Disponível em: https://repositorio.grupoautonoma.pt/server/api/core/bitstreams/3c0e0921-f25f-4dd0-ad99-dc45ff1edc5e/content.

Informações sobre a 8ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribenhos (CELAC). Governo Federal, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/planalto/pt-br/media/240228_factsheet_8a-cupula-celac_web.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024.

Luego de la reunión de cancilleres, inicia en Honduras la IX Cumbre de la CELAC. nodal, 9 abr. 2025. Disponível em: https://www.nodal.am/2025/04/luego-de-la-reunion-de-cancilleres-inicia-en-honduras-la-ix-cumbre-de-la-celac/#Pepe_Mujica_envia_carta_en_ocasion_de_la_celebracion_de_la_IX_Cumbre_de_la_CELAC. Acesso em: 19 abr. 2025.

Nota à Imprensa n° 164 - Declaração emitida por ocasião da IX Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da CELAC – Tegucigalpa, 9 de abril. MRE, 10 abr. 2025. Disponível em: https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/declaracao-emitida-por-ocasiao-da-ix-cupula-de-chefes-de-estado-e-de-governo-da-celac-2013-tegucigalpa-9-de-abril. Acesso em: 18 abr. 2024.

QUILICONI, C.; ESPINOZA, R. Latin American integration: regionalism à la carte in a multipolar world?. Colombia Internacional, n. 92, p. 15-41, 2017.

SANAHUJA, J. A. Enfoques diferenciados y marcos comunes en el regionalismo latinoamericano: Alcance y perspectivas de UNASUR y CELAC. 2014. Disponível em: https://www.cries.org/wp-content/uploads/2014/06/007-Sanahuja.pdf.

-

Análise Quinzenal

Análise Quinzenal

A Tragédia de Milei: Colapso Social na Argentina

João Paulo Urbano

Nas ruas da Argentina, desenha-se um cenário de intensa mobilização social e protestos contra as medidas adotadas por Javier Milei. Desde o início de seu governo, em dezembro de 2023, o país mergulhou em um experimento econômico radical conhecido como “terapia de choque”, que prometia solucionar décadas de instabilidade macroeconômica e crises recorrentes. Quase um ano após sua implementação, os resultados mostram-se alarmantes. Em vez da recuperação econômica esperada, observa-se uma acelerada deterioração das condições de vida da população argentina. Milhões de pessoas passaram a conviver diariamente com a pobreza, houve retrocesso significativo na qualidade dos empregos e uma drástica redução do poder de compra, sobretudo entre as parcelas mais vulneráveis da população (Poverty [...], 2024).

Uma das medidas mais impactantes implementadas por Milei foi o corte no auxílio destinado aos aposentados, gerando descontentamento não somente entre idosos e pensionistas, mas também em amplos setores da sociedade argentina. Torcidas organizadas, jovens estudantes, sindicatos e partidos políticos de esquerda se uniram aos aposentados, que tiveram seus direitos reduzidos (Protesto [...], 2025). Durante os protestos que paralisaram o país, trabalhadores em busca de melhores condições enfrentaram brutal repressão por parte da polícia argentina, sob comando da ministra da Segurança, Patricia Bullrich. Como resultado dessa violência, centenas de pessoas ficaram feridas ao serem atingidas por bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha, incluindo idosos e crianças (Una manifestación [...], 2025).

Sintomas de Neoliberalismo: Fome e Pobreza

Recentemente, Milei exaltou os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que apontam uma queda histórica na extrema pobreza, de 52,9% — atingidos no final do governo de Alberto Fernández — para 38,1% no último semestre de 2024 (Encuesta permanente [...], 2024). A rigor, esses números sugerem um avanço inegável da gestão atual: embora o percentual ainda seja elevado, não se registrava um patamar semelhante desde o segundo semestre de 2017.

Entretanto, as estatísticas oficiais nem sempre refletem a realidade vivida pela população. Especialistas criticam a metodologia do Indec, considerada defasada e incapaz de capturar as transformações socioeconômicas recentes. A linha de pobreza é calculada com base na proporção média da renda familiar destinada a diferentes gastos — como alimentação, serviços públicos e energia elétrica —, parâmetro mantido praticamente inalterado desde 2005. Ajustes pontuais, como a inclusão do custo de internet no lugar dos gastos com o telefone fixo, não acompanham as mudanças radicais promovidas por Milei, especialmente após o fim dos subsídios a serviços essenciais (La mentira [...], 2025).

Antes da atual gestão, o governo subsidiava transporte, água e energia. Com o corte desses benefícios, as famílias passaram a destinar uma parcela maior da renda com tarifas básicas, reduzindo gastos em áreas como alimentação. Em 2017, os argentinos já destinavam 20,2% da renda a água, eletricidade, gás e outros combustíveis, mas o Indec ainda estimava esse gasto em apenas 13,2%. Com as políticas de Milei, essa defasagem tende a aumentar, pois o salto nos preços do transporte e da energia não está completamente refletido nas estatísticas oficiais.

A ausência de atualização dos parâmetros faz com que os levantamentos subestimem os gastos reais da população, criando a falsa impressão de que o custo de vida permanece estável. Estudos independentes indicam que, se fossem aplicados indicadores atualizados, a inflação acumulada desde a posse de Milei ultrapassaria 8,5%. Apesar de a metodologia revisada já estar disponível, o governo opta por manter parâmetros antigos, que servem de justificativa para seu plano de ajuste fiscal rigoroso (Argentina reports [...], 2025). Na prática, a difícil situação econômica agrava a fome e a pobreza. Especialistas ressaltam:

Hoy, los ingresos mensuales necesarios para que una familia de cuatro miembros no sea considerada pobre son casi 940.000 pesos argentinos (unos 953 dólares), con los cuales deben cubrir una canasta de alimentos y servicios que incluye vestuario, transporte, educación, salud y vivienda digna. Muchos no alcanzan ese umbral, ni siquiera contando con ayudas estatales.” (Pedrazzoli, 2024)

Além disso, o governo suspendeu os repasses para os comedores comunitários, que são alicerces fundamentais de apoio às populações vulneráveis. Em janeiro de 2023, o orçamento destinado a esses programas foi reduzido drasticamente: de 24% para zero, o que ampliou significativamente o número de pessoas em situação de fome nas cidades argentinas (In Argentina [...], 2024). Cenas de indivíduos vasculhando lixo em busca de alimentos tornaram-se cada vez mais comuns no cotidiano do país. Essa realidade decorre da combinação entre o aumento abrupto das tarifas de serviços essenciais e a alta inflação dos alimentos, o que torna os salários cada vez mais insuficientes para cobrir as necessidades básicas. Segundo Natalia Zarza, liderança da Unión de Trabajadores de la Economía Popular:

Estamos recibiendo gente en nuestros comedores que nunca antes vimos venir. Recibimos más gente que en la pandemia, porque a nadie le alcanza la plata para comer. No es una situación de personas sin trabajo o que hacen changas, sino de familias con empleo formal que se quedan sin dinero antes de fin de mes. (Dellatorre, 2024)

Dados do Indec apontam que 18 milhões de argentinos — em uma população de 45 milhões — não têm renda suficiente para adquirir a cesta básica completa, que inclui alimentação mínima e serviços essenciais como saúde (Encuesta permanente [...], 2024). Enquanto a pobreza avança, políticas de proteção social são abandonadas. Milei prometeu “mais motosserra” em seu plano de cortes radicais e garante que não irá “pisar no freio” (Milei anuncia [...], 2025). As manifestações massivas nas ruas são o sinal de que Milei não terá vida fácil. A saturação social com as políticas ultraliberais, que aprofundaram a crise e agravaram a fome e a pobreza, aponta para novos enfrentamentos nos próximos meses.

Estallido Social e Repressão

Nos últimos meses, a Argentina tem sido palco de intensas mobilizações populares contra as políticas do presidente Javier Milei. Milhares de cidadãos — incluindo aposentados, estudantes, trabalhadores e torcedores de futebol — têm se reunido nas ruas para protestar contra cortes em benefícios sociais, precarização do trabalho e ataques aos direitos previdenciários. O auge dessas manifestações ocorreu em março, quando uma marcha pacífica em frente ao Congresso Nacional foi brutalmente reprimida pelas forças de segurança. O saldo foi alarmante: ao menos 45 feridos e mais de 120 detidos, entre eles crianças e adolescentes (Una manifestación [...], 2025).

Um dos casos mais emblemáticos dessa repressão foi o do fotojornalista Pablo Grillo, atingido na cabeça por um cartucho de gás lacrimogêneo enquanto documentava o protesto. Grillo sofreu fraturas no crânio e permanece hospitalizado em estado crítico. Apesar de evidências em vídeo mostrarem que ele estava apenas exercendo seu trabalho, a ministra da Segurança, Patricia Bullrich, tentou descredenciá-lo, alegando que se tratava de um “militante kirchnerista” (Pablo Grillo [...], 2025).

A repressão é parte do chamado “método Bullrich”, estratégia de endurecimento policial que recebeu um investimento de US$78 milhões para equipar as forças de segurança com armamentos como granadas de gás lacrimogêneo, balas de borracha e sprays de pimenta. Esses recursos têm sido utilizados indiscriminadamente contra manifestantes, sem distinção de idade ou gênero. Enquanto isso, aposentados enfrentam congelamento de benefícios e falta de acesso a medicamentos essenciais, evidenciando as contradições de um governo que prioriza a repressão em detrimento do bem-estar social (Una manifestación [...], 2025).

Apesar da repressão, a sociedade argentina continua a resistir. Sindicatos organizam novas greves gerais, e as tradicionais manifestações de aposentados às quartas-feiras ganham cada vez mais adesão. Enquanto o governo de Milei, apoiado por elites financeiras locais e internacionais, mostra pouca disposição para recuar, a mobilização popular cresce, transformando as ruas em palco de uma luta desigual entre a força bruta do Estado e a indignação coletiva. As imagens de idosos agredidos e jovens feridos não apenas chocam, mas também expõem a falência de um modelo neoliberal que prega uma liberdade abstrata, incapaz de garantir direitos básicos e promover igualdade social.

O futuro da Argentina permanece incerto, mas a persistência das mobilizações indica que os conflitos sociais tendem a se intensificar. A resistência popular, mesmo diante da repressão, demonstra a força de uma sociedade que não aceita passivamente a perda de direitos conquistados. Enquanto isso, o governo de Milei enfrenta o desafio de lidar com uma população cada vez mais mobilizada e disposta a lutar por justiça social e dignidade.

Referências Bibliográficas

ARGENTINA reports a drop in poverty under President Milei, but many say life is harder. AP NEWS, 2025. Disponível em: https://apnews.com/article/061bbba174706475a255c6b871953009. Acesso em: 4 mai. 2025.

DELLATORRE, Raúl. Pobres hasta alcanzar los 900 mil pesos. PÁGINA/12, 15 ago. 2024. Disponível em: https://www.pagina12.com.ar/760276-pobres-hasta-alcanzar-los-900-mil-pesos. Acesso em: 4 mai. 2025.

IN ARGENTINA, Javier Milei is cutting off food aid to local social service organizations. LE MONDE, 2024. Disponível em: https://www.lemonde.fr/en/economy/article/2024/03/15/in-argentina-javier-milei-is-cutting-off-food-aid-to-local-social-organizations_6620782_19.html. Acesso em: 4 mai. 2025.

INDEC. Encuesta Permanente de Hogares: Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. INDEC, 2024. Disponível em: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-46-152. Acesso em: 4 mai. 2025.

LA MENTIRA de Milei sobre los datos de la pobreza. LA VOZ, 2025. Disponível em: https://www.lavoz.com.ar/opinion/la-mentira-de-milei-sobre-los-datos-de-la-pobreza/. Acesso em: 4 mai. 2025.

MILEI anuncia una "Motosierra Profunda" en 2025 para achicar el Estado en Argentina. HUFFINGTON POST, 2025. Disponível em: https://www.huffingtonpost.es/global/milei-anunciauna-motosierra-profunda-2025-achicarel-argentina.html. Acesso em: 4 mai. 2025.

PABLO Grillo, el fotógrafo que expone la brutalidad policial en Argentina. EL PAÍS, 19 mar. 2025. Disponível em: https://elpais.com/america/2025-03-19/pablo-grillo-el-fotografo-que-expone-la-brutalidad-policial-en-argentina.html. Acesso em: 4 mai. 2025.

PEDRAZZOLI, Mara. El Gobierno dejó de enviar fondos y alimentos a los comedores comunitarios. PÁGINA/12, 5 fev. 2024. Disponível em: https://www.pagina12.com.ar/710093-el-gobierno-dejo-de-enviar-fondos-y-alimentos-a-los-comedore. Acesso em: 4 mai. 2025.

POVERTY in Argentina soars to over 50% as Milei's austerity measures bite. THE GUARDIAN, 27 set. 2024. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2024/sep/27/poverty-rate-argentina-milei. Acesso em: 4 mai. 2025.

PROTESTO de aposentados contra Milei amplia desgaste nas ruas. O GLOBO, 20 mar. 2025. Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2025/03/20/protesto-de-aposentados-contra-milei-amplia-desgaste-nas-ruas-mas-governo-da-argentina-tem-sinal-verde-para-acordo-com-fmi.ghtml. Acesso em: 4 mai. 2025.

UNA MANIFESTACIÓN de jubilados argentinos desata el mayor ejercicio de represión del Gobierno de Milei. HUFFINGTON POST, 13 mar. 2025. Disponível em: https://www.huffingtonpost.es/global/una-manifestacion-jubilados-argentinos-desata-mayor-ejercicio-represion-gobierno-mileibr.html. Acesso em: 4 mai. 2025.

-

Destaques

Destaques

por Kaio Lucas S. Mesquita

“Eis que recebe a notícia

de que ao porto são chegados

os quintos de ouro das minas

que do Brasil são mandados.”

Cecília Meireles em ‘Romanceiro da Inconfidência’ (1953)

“Gigante pela própria natureza/És belo, és forte, impávido colosso/E o teu futuro espelha essa grandeza”, composto por Francisco Manuel da Silva (1831), o Hino Nacional Brasileiro elucida como o Brasil destaca-se não apenas por seu potencial produtivo em energias renováveis, mas também por sua abundância de minerais críticos essenciais para impulsionar a transição energética, desde o período regencial até a contemporaneidade.

No antropoceno, a transição de uma matriz energética baseada em combustíveis fósseis para um modelo sustentado por fontes renováveis é, além de uma necessidade, uma urgência global para a mitigação dos impactos das mudanças climáticas.

A urgência climática é uma oportunidade para os Estados redefinirem seu papel global. A transição energética gera empregos, protege economias de crises futuras, reduz dependências estratégicas e posiciona nações como líderes — não como vítimas de um sistema falido e ultrapassado. Ignorar essa agenda seria como negar reformas em uma casa com o telhado prestes a desabar: um risco desnecessário, quando a solução está ao alcance das mãos 1.

Essa transição, impulsionada por compromissos internacionais e orientada por mudanças tecnológicas e científicas, busca atenuar a dependência de fontes de energia que geram degradação em qualquer etapa de suas cadeias produtivas.

Dessa maneira, atores estatais têm investido em tecnologias limpas, explicitando a necessidade de integrar políticas públicas robustas como uma governança global comprometida para alcançar as metas de descarbonização planetária (IEA, 2021). Entretanto, esse processo enfrenta desafios na sua implementação, dentre as quais destacam-se as limitações econômicas de países em desenvolvimento que lutam para financiar a infraestrutura necessária para essa transição (Castro et al., 2023).

Esta análise, portanto, propõe-se a examinar as condições, os desafios e as oportunidades associados a essa posição estratégica do Brasil, principalmente no que tange ao recente Fundo de Minerais Críticos criado, em 2024, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O Papel das Energias Renováveis

Tecnologias renováveis dependem de minerais específicos, incluindo lítio, cobalto, níquel, grafite e terras raras. A crescente demanda por essas tecnologias intensifica a necessidade de tais recursos, colocando países, como o Brasil —que possuem reservas expressivas— em uma posição estratégica no cenário internacional. O Brasil detém aproximadamente 10% das reservas mundiais de minerais críticos, incluindo a maior reserva global de nióbio, a segunda maior de grafite e a terceira maior de terras raras e níquel (Delloit; AYA Earth Partners apud Bertão, 2025). Além disso, conta com disponibilidade de lítio, cobre e cobalto, essenciais para tecnologias emergentes. Essa projeção ressalta o papel estratégico que o Brasil pode desempenhar como fornecedor desses recursos, dada sua abundância de reservas. Entretanto, apesar dessa abundância, o Brasil representa apenas 0,09% da produção mundial de minerais críticos (ibid.). Esse entrave se deve a ausência de um marco legal claro para regulamentar a exploração de minerais, o que é substancial para a atração de investidores e para a garantia de um desenvolvimento sustentável em toda a cadeia (Peres apud Bertão, 2025).

Um estudo publicado pela International Energy Agency (IEA) aponta que a demanda por esses minerais deverá triplicar até 2040 devido à expansão das energias renováveis e dos veículos elétricos (IEA, 2021). Não somente, o estudo “Minerais Críticos do Futuro e o Papel Estratégico do Brasil na Transição para uma Economia de Baixo Carbono” projeta que o Brasil pode incrementar seu PIB em até R$30 bilhões até 2030. Segundo o estudo, em um horizonte de 25 anos, a ampliação da exploração de jazidas inexploradas e a consolidação de cadeias de refino domésticas poderiam gerar impactos cumulativos de R$243 bilhões (Delloit; AYA Earth Partners apud Bertão, 2025)

O Brasil tem registrado avanços significativos no setor de energias renováveis, especialmente nas fontes solar e eólica. Dados do Ministério de Minas e Energia (MME) indicam que, em 2023, essas fontes correspondiam a 49,1% da oferta interna de energia elétrica (MME, 2024). A Resenha Energética Brasileira 2024 do MME divulgou esse aumento, que representa um avanço em relação a 2021, quando a participação das fontes renováveis era de 45% (Ibid.).

O Relatório Síntese do Balanço Energético Nacional 2024, publicado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), destaca o crescimento contínuo dessas fontes nos anos subsequentes, contribuindo para o aumento da participação de renováveis na matriz energética brasileira (EPE, 2024). Essa expansão reflete o compromisso do país com a diversificação de sua matriz energética e a promoção de fontes renováveis. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), o País ultrapassou a marca de 25 GW de capacidade instalada em 2024, consolidando-se, assim, como um dos líderes globais no segmento (ABSOLAR, 2024).

Brasil e o seu potencial na transição energética

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) destaca a presença de níquel, cobalto e grafite em território brasileiro, consolidando o Estado como um dos principais atores no mercado de minerais críticos. Entretanto, o País enfrenta gargalos estruturais significativos que comprometem sua capacidade de explorar eficientemente esses recursos. A falta de infraestrutura adequada, como redes de transporte e logística em regiões remotas, além de obstáculos regulatórios e burocráticos, limita o aproveitamento pleno do potencial mineral. Esses desafios apontam para uma necessidade urgente de investimentos estratégicos e reformas políticas para transformar as vantagens geológicas em ganhos econômicos e tecnológicos efetivos (SGB, 2023). Regiões como a do Vale do Jequitinhonha, mais conhecido também como ‘Vale do Lítio’, em Minas Gerais, são ricas em lítio, enquanto áreas na Amazônia abrigam depósitos de terras raras. Essa riqueza mineral coloca o Brasil em uma posição vantajosa para atender à demanda global por recursos essenciais à transição energética. No entanto, essa vantagem pode ser significativamente impactada pelos gargalos estruturais já mencionados. Principalmente no entrave ambiental, uma vez que esses projetos de mineração, na sua maioria, não colocam em pauta o agravamento ambiental nem, por conseguinte, a dicotomia do ciclo repetitivo entre a necessidade de mitigação das mudanças climáticas e a exploração de áreas conservadas para que isso aconteça.

Além disso, a ausência de uma política integrada que conecte a exploração mineral à industrialização limita o valor agregado dos produtos exportados, reduzindo a competitividade do Brasil no cenário internacional. Esses fatores ressaltam a necessidade de abordar tais desafios com urgência para consolidar o papel estratégico do Brasil na transição energética global.

Concomitantemente, o Brasil também possui uma matriz energética já majoritariamente renovável (EPE, 2024). Isso reforça o potencial brasileiro não apenas como fornecedor de recursos, mas também como líder na implementação de soluções energéticas sustentáveis. No entanto, é fundamental questionar o porquê, apesar de todo este potencial, o Brasil ainda não ocupar uma posição de liderança nos mercados globais de tecnologias de energia limpa (Torres, 2023).

A COP30, que será realizada em Belém em 2025, representa uma oportunidade estratégica para o Brasil se consolidar como líder global na economia verde, especialmente na transição energética e na mineração sustentável. Especialistas do setor apontam que o evento deve servir para demonstrar não apenas a abundância de reservas de minerais críticos no país, mas também sua capacidade tecnológica e regulatória para processá-los com baixa intensidade de carbono, um diferencial respaldado por sua matriz energética majoritariamente renovável, com 84% de fontes limpas (Delloit; AYA Earth Partners apud Bertão, 2025).

Além de ser naturalmente rico em recursos minerais essenciais, como nióbio, lítio e terras raras, o grande desafio para o Brasil é integrar sustentabilidade à cadeia produtiva (Delloit; AYA Earth Partners apud Bertão, 2025). Isso envolve o domínio do refino local para reduzir a dependência de polos como a China, que controla 60% do mercado global de processamento; a adoção de práticas industriais alinhadas a certificações ambientais, aproveitando a matriz energética limpa para atrair investimentos em projetos de baixo carbono; e o posicionamento como provedor de soluções integradas, combinando mineração, bioeconomia e energias renováveis, como hidrogênio verde e solar (Ibid.).

A COP30 será um palco para o Brasil redefinir sua imagem no cenário internacional, transformando desafios históricos, como a lentidão no licenciamento ambiental, que atualmente leva em média 16 anos (Delloit; AYA Earth Partners apud Bertão, 2025), e a infraestrutura deficitária, em oportunidades para apresentar modelos inovadores de governança mineral e cooperação técnica. Além disso, a conferência reforçará a necessidade de um marco legal claro, fundamental para atrair capital estrangeiro e competir em mercados globais cada vez mais exigentes em termos de rastreabilidade e sustentabilidade (Ibid.).

Reconhecendo a importância estratégica desses minerais, o governo brasileiro, em parceria com instituições financeiras, tem implementado medidas para fomentar a exploração sustentável desses recursos. Uma dessas iniciativas é o Fundo de Minerais Críticos —criado pelo BNDES— que prevê destinar até R$ 1 bilhão para projetos de pesquisa, desenvolvimento e implantação de minas focadas na exploração sustentável de minerais estratégicos (BNDES, 2024). O fundo visa fomentar toda a cadeia produtiva, desde a identificação de novas reservas até a produção de materiais de alto valor agregado, como baterias e outros componentes essenciais para tecnologias limpas.

Essa iniciativa representa um marco significativo que, embora promissor, atrela seu sucesso à execução e supervisão, aspectos que historicamente enfrentam desafios no Brasil devido à falta de consciência ambiental e à falta de integração entre diferentes níveis de governo e instituições para a implementação e fiscalização de uma mineração sustentável (Castro et al., 2023). Além disso, é necessário garantir que os recursos sejam direcionados de maneira estratégica, priorizando regiões com maior potencial mineral e incentivando a adoção de práticas menos nocivas ao meio ambiente.

Outro ponto crucial é avaliar se o fundo será capaz de atrair investidores privados e de fomentar a criação de um ambiente de inovação tecnológica. Sem uma política industrial mais ampla que integre incentivos fiscais, infraestrutura logística e treinamento de mão de obra qualificada, o impacto do fundo pode ser limitado (IPEA, 2023). Sem uma estratégia de longo prazo, programas ambiciosos podem falhar em atingir seus objetivos.

Desafios Ambientais

“Tentamos sair da dependência dos recursos naturais, mas estamos entrando em uma penúria de recursos de eletricidade” Simon Lobach, especialista em história ambiental da América Latina, em entrevista ao Le Monde Diplomatique (2024). O grande paradoxo, e o maior desafio que enfrentamos na transição energética, é que todos esses metais necessários para essa alteração no modelo de produção requer muita eletricidade. O problema, dessa forma, só muda de lugar, sem ser sanado, de fato (Ibid.). Atrelado a essa d, o fortalecimento das políticas públicas ambientais, o incremento tecnológico e a ampliação de práticas minerárias sustentáveis são elementos fundamentais para que o Brasil possa explorar seus minerais críticos de maneira responsável, equilibrando o desenvolvimento socioeconômico com a conservação ambiental e o bem-estar das comunidades locais.

Embora o arcabouço legislativo nacional contemple normas específicas para regulamentar a atividade mineral, sua aplicação tem se mostrado insuficiente, sobretudo em regiões remotas do território brasileiro. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) identifica problemas, barreiras, falhas de implementação e ineficiências no marco regulatório do setor de mineração no Brasil. Assim, em seu relatório, a OCDE destaca que, apesar da relevância econômica da mineração, os esforços e recursos dedicados à qualidade regulatória, incluindo a aplicação de regras, têm sido insuficientes, especialmente em áreas distantes dos centros administrativos (OCDE, 2022).

O Brasil, atualmente, apresenta novos processos de mineração cujas empresas buscam adotar uma postura mais responsável, ou ao menos aparentam ter maior responsabilidade, quando comparado a outros países onde o monitoramento estatal é inexistente ou insuficiente. Contudo, como afirma o pesquisador Simon Lobach (2024), o cenário ainda está longe de ser o ideal.

No contexto nacional, o Brasil implementou medidas que visam mitigar os impactos negativos da exploração mineral e possui potencial para avançar ainda mais, exigindo maior comprometimento por parte das empresas. Cada novo projeto de mineração deve ser analisado sob a perspectiva de seu impacto positivo para o País e para as comunidades locais. A lógica simplista de que “a abertura de um empreendimento gera empregos” precisa ser revista, pois, frequentemente, os benefícios empregatícios se limitam à fase inicial do projeto. Assim, as comunidades afetadas ficam desamparadas no médio e longo prazo, muitas vezes resultando no surgimento de cidades fantasmas. É crucial que o Governo brasileiro seja criterioso na aceitação de investimentos desse tipo, assegurando a cobrança de contrapartidas adequadas (Lobach, 2024).

Além disso, o Brasil deve negociar com assertividade, valorizando seus recursos naturais a preços justos e estabelecendo limites claros. É essencial evitar narrativas ilusórias que prometem transformar o Brasil em uma "nação moderna nos moldes europeus" por meio da mera exploração de recursos naturais. Historicamente, nenhum país alcançou um estágio avançado de desenvolvimento exclusivamente baseado na exportação de commodities. Assim, cabe ao Brasil planejar suas ações de forma estratégica, priorizando o desenvolvimento sustentável e a autonomia econômica (Lobach, 2024).

É necessário que o gigante da América do Sul avance na formulação e na implementação de políticas públicas que priorizem práticas minerárias sustentáveis, em prol de sua consolidação enquanto potência em energia limpa no cenário global. Tais políticas devem contemplar ações para a recuperação de áreas degradadas e a promoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente. A adoção de normas que respeitem tanto a legislação ambiental quanto às expectativas sociais, como o envolvimento com comunidades locais e a transparência nos processos minerários, é fundamental para promover a sustentabilidade no setor (Reminera Ambiental, 2021; Instituto Tecnológico Vale, 2021; Viana; Bursztyn, 2010).

Assim, a promoção de sociedades pacíficas e inclusivas, garantindo acesso à justiça e construindo instituições eficazes e responsáveis, é outro ponto crucial no enfrentamento aos desafios socioambientais associados à mineração no Brasil (Instituto Tecnológico Vale, 2021).

O Fundo de Minerais Críticos deve, dessa forma, incorporar mecanismos que incentivem a adoção de tecnologias de baixo impacto ambiental e que priorizem a recuperação de áreas degradadas. Essa abordagem seria um diferencial estratégico para o Brasil no mercado global, já que a rastreabilidade e a sustentabilidade dos minerais estão se tornando critérios indispensáveis.

Considerações Finais

O Brasil ocupa uma posição estratégica na transição energética global, dada sua riqueza em minerais críticos e uma matriz energética já majoritariamente renovável. No entanto, sua capacidade de converter vantagens geológicas em liderança tecnológica e econômica esbarra em desafios estruturais: infraestrutura deficiente, burocracia crônica e a falta de integração entre exploração mineral e industrialização sustentável. O Fundo de Minerais Críticos do BNDES representa um avanço, mas seu sucesso dependerá da superação de obstáculos históricos, como a lentidão no licenciamento ambiental e a ausência de políticas industriais que agreguem valor à cadeia produtiva. A COP30, em 2025, surge como oportunidade para o país redefinir sua imagem internacional, desde que articule discurso ambientalista com ações concretas, como a aceleração de reformas regulatórias e a promoção de certificações de baixo carbono.

A transição energética exige que o Brasil enfrente um paradoxo central: como explorar recursos minerais essenciais para tecnologias verdes sem replicar modelos predatórios de desenvolvimento. Para isso, é urgente equilibrar a atração de investimentos com salvaguardas socioambientais, garantindo que comunidades locais sejam beneficiadas e que a biodiversidade seja preservada. O país deve evitar a ilusão de que a exportação de commodities minerais, por si só, o tornará uma potência moderna. Em vez disso, precisa priorizar inovação, cooperação técnica internacional e uma governança multinível que integre União, estados e municípios. Somente assim o "gigante pela própria natureza" poderá liderar, de fato, a construção de um futuro alinhado à justiça climática e à soberania tecnológica.

1Pense nisso como uma "reforma na infraestrutura do planeta". Assim como renovar uma casa evita gastos futuros, repensar a matriz energética global é um conserto necessário — antes que o telhado desabe.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (ABSOLAR). Relatórios sobre energia solar no Brasil. Disponível em: https://www.absolar.org.br/noticia/geracao-renovavel-global-cresceu-50-em-2023-brasil-se-destaca-em-solar-e-biocombustiveis/. Acesso em: 19 dez. 2024.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). Fundo de Minerais Críticos. Disponível em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/fundo-de-minerais-criticos-deve-destinar-ate-r-1-bilhao-para-pesquisa-de-minerais-estrategicos-para-a-transicao-energetica-e-seguranca-alimentar. Acesso em: 21 dez. 2024.

BERNARDES. J. Desmatamento na floresta amazônica causado por mineração ilegal aumenta 90% entre 2017 e 2020. Jornal da USP. 2021. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/desmatamento-na-floresta-amazonica-causado-por-mineracao-ilegal-aumenta-90-entre-2017-e-2020/. Acesso em: 11 jan. 2025.

BERTÃO, N. Minerais críticos podem adicionar até R$ 243 bilhões ao PIB nos próximos 25 anos. Valor Econômico, 2025. Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/esg/noticia/2025/02/19/minerais-criticos-podem-adicionar-ate-r-243-bilhoes-ao-pib-nos-proximos-25-anos.ghtml. Acesso em: 19 fev. 2025.

CASTRO, N; SANTOS, V; AQUINO, T. Transição Energética, Minerais Críticos e o Brasil. GESEL, 2023. Disponível em: https://gesel.ie.ufrj.br/publicacao/transicao-energetica-minerais-criticos-e-o-brasil/. Acesso em: 22 dez. 2024.

DE CASTRO, F.F. et al. Transição energética e dependência por minerais críticos: aspectos geopolíticos e socioambientais. CETEM/MCTI, 2022. Disponível em: https://mineralis.cetem.gov.br/bitstream/cetem/2633/1/SED-111-2.pdf. Acesso em: 30 dez. 2024.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Relatórios sobre a matriz energética brasileira. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2024. Acesso em: 26 dez. 2024.

FAUSTO, B. et al. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1994.

GUIMARÃES, C. L.; MILANEZ, B. Mineração, impactos locais e os desafios da diversificação: revisitando Itabira. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 41, 30 ago. 2017. Acesso em: 30 dez. 2024.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. The role of critical minerals in clean energy transitions. Paris: IEA, 2021. Disponível em: https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions. Acesso em: 26 dez. 2024.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). O Posicionamento do Brasil no Comércio Internacional de Minerais Críticos para a Transição Energética. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/14684. Acesso em: 01 jan. 2025.

INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE (ITV). Promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Disponível em: https://repositorio.itv.org/server/api/core/bitstreams/336b5e97-74eb-4948-8485-deaeedf304fe/content. Acesso em: 11 jan. 2025.

MME. Fontes renováveis atingem 49,1% na matriz energética brasileira. Disponível em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/fontes-renovaveis-atingem-49-1-na-matriz-energetica-brasileira. Acesso em: 05 jan. 2025.

NATURE SUSTAINABILITY. Impacts of Mining on Ecosystems and Society. Disponível em: https://www.nature.com/articles/s41893-024-00987. Acesso em: 02 jan. 2025.

OCDE. Governança regulatória no setor de mineração no Brasil. Disponível em: https://www.oecd.org/pt/publications/governanca-regulatoria-no-setor-de-mineracao-no-brasil_df9252dc-pt.html. Acesso em: 01 jan. 2025.

Reminera Ambiental. Responsabilidade social na mineração. Disponível em: https://remineraambiental.com.br/responsabilidade-social-na-mineracao/. Acesso em: 11 jan. 2025.

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (SGB). Relatórios sobre minerais críticos. Disponível em: https://rigeo.sgb.gov.br/bitstream/doc/24748/4/minerais_criticos_estrategicos_2024.pdf. Acesso em: 25 dez. 2024.

SILVEIRA, A. Minerais Críticos do Brasil para a Transição Energética no Mundo. EXAME. Disponível em: https://exame.com/economia/minerais-criticos-do-brasil-para-a-transicao-energetica-no-mundo/. Acesso em: 28 dez. 2024.

TORRES, B. Transição Energética para a Sustentabilidade no Brasil: Narrativas e Imaginários dos Stakeholders do Setor Energético Brasileiro. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de São Paulo, Instituto do Mar, Santos, 2023. Disponível em: https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/70661. Acesso em: 19 dez. 2024.

VAZ, V. Metais raros e tecnológicos: a verdadeira batalha é como conseguir a eletricidade. Diplomatique, 2024. Disponível em: https://diplomatique.org.br/metais-raros-e-tecnologicos-a-verdadeira-batalha-e-como-conseguir-a-eletricidade/. Acesso em: 6 jan. 2025.

VIANA, L. P.; BURSZTYN, M. Práticas de mineração sustentável e seus desafios no Brasil: uma análise crítica. Revista Brasileira de Política Ambiental, [s/l], v. 5, n. 2, p. 123-145, 2010.

-

Destaques

Destaques

Do Capitólio ao campo de batalha: o papel do Congresso norte-americano nos conflitos globais

Anna Luiza Fagundes

Os últimos anos foram intensamente marcados por conflitos e guerras dramáticas, alvos de grande repercussão internacional. Os maiores destaques têm sido a invasão da Ucrânia pela Rússia, iniciada em fevereiro de 2022 e o ataque do grupo terrorista Hamas a Israel, que tem desencadeado em uma guerra com consequências humanitárias devastadoras, desde outubro de 2023. Em ambos os cenários, os Estados Unidos possuem uma atuação relevante, contribuindo com recursos militares e financeiros, encaminhados por meio da aprovação do Congresso norte-americano.

A análise da conjuntura atual revela a influência decisiva dos EUA, ainda considerados a maior potência global, na definição dos rumos do sistema internacional. Nesse contexto, observa-se que o poder não se concentra exclusivamente na figura do presidente da federação, pois o Congresso também desempenha um papel relevante, intervindo com grande peso na condução da política externa do país. Os confrontos mencionados evidenciam o potencial de mobilização das forças políticas internas dos EUA, com os congressistas refletindo as discussões polarizadas entre democratas e republicanos.

Assim, na medida em que a política é um “jogo de dois níveis” (Putnam, 2010, p. 151), o Congresso dos Estados Unidos atua duplamente no campo nacional e internacional, utilizando a política externa para fortalecer a luta doméstica por poder e a busca por compromissos internos (Milner, 1997, p. 11). Em uma dinâmica cambiante, que leva em consideração os impactos da política interna, o posicionamento dos legisladores em relação à Guerra da Ucrânia tem se alterado após a intensificação do conflito no Oriente Médio e acarretado ardorosas discussões que evidenciam as divergências entre os dois principais partidos do país e as esferas mais progressistas e mais conservadoras da sociedade.

Aliado a isso, decorridos anos da invasão russa, houve uma percepção de “cansaço da guerra” (Al Jazeera, 2022) e a pauta israelense se mostrou mais mobilizadora de paixões internas e de oposições ideológicas (Falk, 2023), o que interessa particularmente agentes políticos ainda mais sensíveis à opinião pública (Lindsay; Ripley, 1992, p. 422 apud. Reis; Resende, 2023, p. 178). Apesar da vocalidade e do personalismo do “novo” presidente dos EUA, a Câmara e o Senado também devem ser examinados de perto, em razão de seu significativo impacto na definição dos rumos do sistema internacional.

A política externa como um jogo de dois níveis

Ao se tratar da política externa de um determinado país, o senso comum normalmente tem uma ideia superficial acerca de sua elaboração, ao associar suas diretrizes automaticamente à figura do chefe de Estado, seja presidente seja primeiro-ministro. Tal identificação não ocorre por acaso, visto que essas personalidades normalmente possuem a prerrogativa constitucional de atuar no plano internacional, além de representar as nações em eventos e negociações importantes. Contudo, em relação a Estados caracterizados como institucionais, ou seja, formados por instituições administrativas, em um território em que exercem o uso exclusivo e legítimo da força (Alden; Aran, 2012, p. 63-64), é essencial compreender a atuação de diferentes atores e distintos poderes no jogo da política externa. Esses players podem ser tomadores de decisão, congressistas e grupos domésticos (Milner, 1997, p. 4), como, por exemplo, partidos, associações, veículos midiáticos, entre outros. Robert Putnam (2010) desenvolve uma lógica que descreve a política como um “jogo de dois níveis”, no qual os tabuleiros — nacional e internacional — possuem relevância no momento da formulação de uma política pública, à medida em que os grupos domésticos pressionam o governo a adotar políticas favoráveis aos seus interesses (Putnam, 2010, p. 151). Ademais, Helen V. Milner (1997), referenciando Putnam, reforça a noção de que a situação doméstica molda o comportamento internacional de um país (Milner, 1997, p. 3). Ambos os autores buscam se afastar de uma teoria estritamente estadocêntrica, que atribui ao Estado uma abstração, e procuram definir os agentes por trás da conceituação do “interesse nacional”.

Isto posto, o Congresso, como um grupo de política interna que molda e é moldado pelas opiniões (Lindsay; Ripley, 1994, p. 8), não só tem a capacidade de pressionar o governo, como possui prerrogativas diretamente relacionadas à política externa dos EUA. A Constituição, em seu Artigo I, prevê como poderes externos do Poder Legislativo “regular o comércio com as nações estrangeiras”, “declarar guerra”, aprovar tratados internacionais e embaixadores, além de ter um forte controle orçamentário, vinculando, na prática, a concessão de ajuda externa à sua aprovação (Masters, 2017, p. 2).

Ademais, os congressistas tendem a agir de acordo com os interesses da opinião pública, na medida em que são sensíveis às preferências de seus eleitores, especialmente em questões de alto impacto político (Erikson; MacKuen; Stimson, 2006). Consequentemente, parte dos debates políticos domésticos se reflete nas ações dos representantes, com adaptações nas suas posições de acordo com as mudanças nas atitudes políticas da população, considerando, evidentemente, os limites das discussões.

Questões internacionais muitas vezes ecoam nos debates cotidianos, representando a opinião política dos eleitores e, por conseguinte, irradiando nas decisões tomadas pelos legisladores, que buscam satisfazer suas bases partidárias e eleitorais. Como um cálculo de dois níveis, essa lógica foi percebida na relação entre o Congresso norte-americano e os conflitos da Guerra da Ucrânia, ampliada a partir de 2022, e do ataque a Israel pelo grupo terrorista Hamas (2023), o qual desencadeou um conflito profundamente violento na região.

Congresso norte-americano e os conflitos recentes

Desde o início da Guerra na Ucrânia até abril de 2024, os Estados Unidos haviam fornecido aproximadamente US$175 bilhões de auxílio humanitário e militar (Masters; Merrow, 2024). De acordo com uma pesquisa realizada pela Brown University, no primeiro ano do conflito entre Israel e Hamas, o país gastou pelo menos US$22,76 bilhões em ajuda militar na região, sem incluir o montante destinado desde 1959 (Lira, 2024). Evidentemente, para a efetivação desses pacotes de gastos, foi necessária aprovação direta do Capitólio, mas o que diferencia o posicionamento dos deputados e senadores em relação a esses dois conflitos?

A princípio, é importante notar dois fatores: a sociedade dos Estados Unidos se encontra muito polarizada e o Congresso fortemente dividido entre os dois principais partidos, onde, durante o período analisado, os republicanos tinham maioria na Câmara e os democratas no Senado (Cowan, 2022). Todavia, com a posse das eleições de 2024, os republicanos passaram a controlar ambas as Casas, fator que altera significativamente o contexto explicitado. De todo modo, o apelo partidário e as pautas defendidas por cada setor social representado por eles, diferencia a forma como os congressistas se posicionam diante dos conflitos mencionados.

Com o passar dos anos da invasão russa e o pequeno avanço ucraniano, a percepção geral, não só dos políticos norte-americanos, mas da maioria dos países que prestam ajuda militar à Ucrânia, é de “cansaço” (Al Jazeera, 2022), reduzindo a disposição para o envio de fundos e equipamentos adicionais. Outro fator que passa a disputar a atenção dos EUA é a destinação de mais recursos a Israel, aliado tradicional do país, o qual surge como um compromisso financeiro concorrente, em meio a disputas fiscais no Congresso. Israel é visto por muitos legisladores, especialmente republicanos, como uma prioridade maior e mais próxima dos interesses estratégicos dos EUA, levantando questionamentos sobre a urgência de continuar o apoio à Ucrânia com os mesmos níveis (Falk, 2023).

Enquanto democratas pressionam por mais apoio à causa ucraniana, republicanos, especialmente o presidente da Câmara Mike Johnson e o líder da minoria no Senado, na época, Mitch McConnell, condicionam esse suporte ao envio de recursos para Israel, Taiwan, segurança nas fronteiras e à adoção de medidas para reduzir do déficit público. Apesar do ideal trumpista de America First, simbolizando uma aversão dos republicanos em conceder ajuda externa, os deputados e senadores apoiam a causa israelense e a destinação de fundos a ela. Para ilustrar a situação, Johnson, ao assumir a Câmara, afirma que, embora os EUA “não possam permitir que Vladimir Putin prevaleça na Ucrânia, devemos apoiar o nosso importante aliado no Oriente Médio, que é Israel” (BBC, 2023). Uma de suas primeiras iniciativas no cargo foi a apresentação de um projeto de lei com a previsão de envio de aproximadamente US$14,5 bilhões de apoio a Israel, mas sem incluir aportes à Ucrânia. O projeto foi aprovado na Câmara, mas barrado no Senado, fato que demonstra, mais uma vez, a polarização política interna em torno do tema (Falk, 2023).

Um dos motivos dessa mudança de rumo, no que tange à Ucrânia, se dá devido à caracterização da guerra em Gaza como uma narrativa mais imediata e emocional para muitos políticos e eleitores, remetendo ao aspecto do Congresso como um espelho dos debates públicos e como uma instituição preocupada com os ecos de suas decisões nas escolhas eleitorais, o que é transferido para a política externa do país. Em entrevista ao veículo Al Jazeera, o professor da Cornell University, Richard F. Bensel, destacou que a Ucrânia carece do apelo emocional de um aliado religioso e da importância geopolítica de Israel, e as diferenças entre as duas questões refletem divisões mais profundas dentro do Partido Republicano entre o nacionalismo secular e o emocionalismo sectário (ibid.). Logo, as fortes tendências cristãs no Partido Republicano permitem uma aceitação menos complexa de pedidos de ajuda para o país judeu.

Os laços históricos, culturais e econômicos com Israel são mais profundos, intensificados pela existência de uma forte comunidade judaica em território norte-americano. O American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) é um dos mais poderosos grupos de lobby em Washington, e pressiona o governo por mais suporte a Israel (Sharma, 2024). Dias após os ataques do Hamas, o senador republicano Josh Hawley publicou em suas redes sociais: “Israel is facing [an] existential threat. Any funding for Ukraine should be redirected to Israel immediately,”, reforçando a tendência de perda de centralidade da guerra da Ucrânia, em contraposição ao fato novo no Oriente Médio, o qual mobiliza de forma acentuada a crescente parcela de cristãos nas bases republicanas (Falk, 2023).

Por outro lado, os democratas também respondem aos seus eleitores mais progressistas. Muitos protestos pró-Palestina foram realizados por todo o país, mobilizando legisladores e governo, apesar de o apoio estadunidense a Israel ser quase que incontestável. A convite de líderes republicanos, o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu foi convidado a falar no Capitólio. Contudo, seu discurso foi boicotado por dezenas de democratas e sua presença levou ao protesto de mais de 5 mil manifestantes pró-palestinos na capital do país. Segundo Guga Chacra no jornal O Globo, “muitos congressistas democratas estão furiosos com a maneira como Netanyahu está conduzindo a guerra em Gaza — sendo esse um tema divisivo não somente no Congresso, mas entre os eleitores também —, e alguns já haviam anunciado que fariam um boicote ao discurso.” (Chacra, 2024). Além disso, visando continuar o auxílio contra a invasão russa, os democratas se esforçaram para colocar os suportes a ambos os conflitos internacionais juntos em um mesmo pacote, com o objetivo de angariar os votos republicanos, dando resultado à aprovação de US$ 95 bilhões para Ucrânia, Israel e Taiwan (Waack, 2024).

Dessa maneira, o Congresso dos Estados Unidos é um importante ator do cenário internacional, agindo nele e sendo influenciado por ele. Os acontecimentos externos têm reverberações sociais, atuando nas paixões, crenças e ideologias da população, o que é transferido para os parlamentares, que costumam ser um espelho dessa sociedade, em uma tentativa constante de agradar suas bases eleitorais e se colocar em destaque ao atuar em temas de grande foco midiático (Miguel, 2003, p. 132). Nesse sentido, Zoellick (2010) afirma: “engajar o Congresso é também um passo fundamental para envolver o público” (Zoellick, 2010, p. 23). Portanto, o “jogo duplo” é evidente, pois ao agir pensando nas consequências domésticas, deputados e senadores mudam o comportamento de agentes estrangeiros, como Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas, Irã, entre muitos outros focos da agenda externa estadunidense.

Considerações finais

O jogo de dois níveis de Putnam e de Milner oferece uma teorização que complexifica a visão do processo de fazer política externa, ao considerar os interesses dos grupos nacionais, apresentados nesta análise, majoritariamente, como os membros do Congresso americano e suas jogadas de poder. A relação Executivo-Legislativo é fundamental para uma compreensão abrangente dos motivos que orientam a tomada de decisão de um determinado Estado. Quando se aborda um aparato estatal diverso, não unitário, com instituições fortes e separadas, não se pode limitar a ação internacional ao Executivo. Os Estados Unidos não são um Estado unitário e, portanto, as instituições que o constituem devem ser vistas como verdadeiros atores, apesar de, em muitos momentos, o interesse nacional ser personificado na figura do chefe de Estado.

Percebe-se, assim, a participação ativa do Congresso na aprovação de pacotes orçamentários destinados à ajuda militar na Ucrânia e em Israel, além de sua atuação ideológica, colocando a causa israelense em um nível de importância superior ao da ucraniana. Isso decorre do apelo populacional e midiático recebido pelo novo conflito, e pela capacidade de articular crenças religiosas, exacerbadas pela polarização entre democratas e republicanos. Os debates e as disputas evidenciam a influência mútua entre os campos interno e internacional, bem como a capacidade do Legislativo em controlar a agenda. Quando se trata de política externa, o presidente dos Estados Unidos pode até prometer, mas é o Congresso que detém a capacidade de cumprir.

O cenário dos próximos anos, apesar de incerto, apresentará substantivas mudanças, principalmente com a perda de controle da agenda política pelo Partido Democrata, sem maioria em nenhuma das Casas, apesar de ainda apresentar um expressivo número de cadeiras (215 na Câmara e 47 no Senado). Desse modo, o presidente Trump terá ainda mais facilidade em aprovar suas iniciativas, o que preocupa boa parte da sociedade internacional e deve ser observado de perto, principalmente pelas nações receptoras de ajuda externa, na medida em que essa prática pode sofrer fortes alterações (Shidlovska et. al, 2024).

Portanto, ao se considerar a complexidade das interações entre o Executivo e o Legislativo, fica claro que o Congresso dos Estados Unidos, mais do que um simples espectador, desempenha um papel decisivo não apenas na formulação, mas também na execução da política externa, moldando as dinâmicas globais de maneira que transcende a figura do presidente.

Referências

ALDEN, Chris; ARAN, Amnon. Foreign policy analysis: new approaches. London and New York: Routledge, 2017.

CHACRA, G. Sob boicote de dezenas de democratas, Netanyahu discursa e chama manifestantes pró-Palestina de ‘idiotas úteis do Irã’. O Globo, [s.l.], 24 set. 2024. Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2024/07/24/netanyahu-discursa-no-congresso-americano-sob-protestos-de-rua-e-boicote-de-dezenas-de-democratas.ghtml. Acesso em: 18 jan. 2025.

COMO o conflito em Gaza está afetando a Guerra da Ucrânia. BBC News Brasil, [s.l.], 06 nov. 2023. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/articles/c9w3pjgv0xxo?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 18 jan. 2025.

COWAN, R. Republicanos conquistam maioria na Câmara; EUA têm Congresso dividido. Agência Brasil, Washington, 17 nov. 2022. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2022-11/republicanos-conquistam-maioria-na-camara-eua-tem-congresso-dividido. Acesso em: 18 jan. 2025.

ERIKSON, R. S.; MACKUEN, M. B.; STIMSON, J. A. 3 Public Opinion and Congressional Policy: A Macro-Level Perspective. Princeton University Press, v. 3, p. 79–95, 2006.

FALK, T. O. Why are US Republicans pushing for aid to Israel but not Ukraine? Al Jazeera, [s.l.], 08 nov. 2023. Disponível em: https://www.aljazeera.com/news/2023/11/8/why-are-us-republicans-pushing-for-aid-to-israel-but-not-ukraine. Acesso em: 18 jan. 2025.

LINDSAY, J. M.; RIPLEY, R. B. How Congress Influences Foreign and Defense Policy. Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, v. 47, n. 6, p. 7, mar. 1994.

LIRA, R. D. EUA gastaram ao menos US$ 22,76 bi em ajuda a Israel em um ano de guerra. InfoMoney, [s.l.], 07 out. 2024. Disponível em: https://www.infomoney.com.br/mundo/eua-gastaram-ao-menos-us-2276-bi-em-ajuda-a-israel-em-um-ano-de-guerra/. Acesso em: 18 jan. 2024.LUSA. Congresso dos EUA continua dividido sobre apoio à Ucrânia e a Israel. RTP Notícias, [s.l.], 25 nov. 2023. Disponível em: https://www.rtp.pt/noticias/mundo/congresso-dos-eua-continua-dividido-sobre-apoio-a-ucrania-e-a-israel_n1532452. Acesso em: 18 jan. 2025.

MASTERS, J.; MERROW, W. How Much U.S. Aid Is Going to Ukraine? Council on Foreign Relations, 2024. Disponível em: https://www.cfr.org/article/how-much-us-aid-going-ukraine. Acesso em: 18 jan. 2024.

MASTERS, J. U.S. Foreign Policy Powers: Congress and the President. Council on Foreign Relations, 2017. Disponível em: https://www.cfr.org/backgrounder/us-foreign-policy-powers-congress-and-president. Acesso em: 18 jan. 2025.

MIGUEL, L. F. Representação política em 3-D: elementos para uma teoria ampliada da representação política. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 18, n. 51, p. 123–140, fev. 2003.

MILNER, H. V. Interests, institutions, and information : domestic politics and international relations. [s.l.] Princeton, Nj Princeton Univ. Press, 1997.

PUTNAM, R. D. Diplomacia e política doméstica: a lógica dos jogos de dois níveis. Revista de Sociologia e Política, v. 18, n. 36, p. 147–174, jun. 2010.REIS, Y. A. M.; RESENDE, E. S. A. O PAPEL DO CONGRESSO NORTE-AMERICANO NO GOVERNO DONALD TRUMP (2017 – 2021): uma análise da atuação frente à guerra comercial com a China. Dissertação—Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: [s.n.].SHARMA, R. Opinion: How America's war support strategies differ for Ukraine and Israel. India Today, Washington, 04 out. 2024. Disponível em: https://www.indiatoday.in/opinion/story/ukraine-and-israel-how-america-war-support-strategies-differ-2611474-2024-10-04. Acesso em: 18 jan. 2025.

SHIDLOVSKA, E.; PETSA, M; BALL, P. Por que eleição dos EUA pode ser mais decisiva para ucranianos que para americanos. BBC News Brasil, Washington, 04 nov. 2024. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/articles/c20glnv35nvo. Acesso em: 18 jan. 2025.

‘WAR fatigue’ may cause West to lose interest in Ukraine support. Al Jazeera, [s.l.], 10 jun. 2022. Disponível em: https://www.aljazeera.com/news/2022/6/10/ukraine-fears-a-long-war-might-cause-west-to-lose-interest. Acesso em: 18 jan. 2025.

WAACK, W. Câmara dos EUA aprova ajuda de US$ 95 bi para Ucrânia e Israel; pacote vai para Senado. CNN Brasil, [s.l.], 20 abr. 2024. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/camara-dos-eua-aprova-ajuda-de-us-95-bi-para-ucrania-e-israel-pacote-vai-para-senado/. Acesso em: 18 jan. 2025. ZOELLICK, R. Congress and the making of US foreign policy. Survival, v. 41, n. 4, p. 20–41, jan. 1999.